El mundo árabe después de la década ominosa

Se acaba de cumplir una década de lo que propagandísticamente se dio en llamar “primavera árabe”. A la luz de sus resultados y para los árabes de a pie, un sarcasmo tan cruel como vacuo. Para quienes estaban detrás del eslogan, la consecución de unos objetivos acariciados desde el final de la Guerra Fría. La invasión de Iraq en 2003, a la que se opusieron muchos de los que luego apoyaron la “primavera”, en realidad fue el primer eslabón de ese “caos creativo” diseñado en Washington y Tel Aviv y aceptado con entusiasmo en una Bruselas que en asuntos árabes es mera correa de transmisión de París, que nada ha evolucionado desde las cruzadas. Así lo demostró el general Gourad cuando ocupó Damasco en 1920 y golpeando su catafalco dijo aquello de “¡Saladino, hemos vuelto, y esta vez para quedarnos!”. Más recientemente Sarkozy, Hollande o Macron. Todos ellos miembros del “partido colonial”, ese lobby en el que políticos y empresarios trazan la política francesa para el mundo árabe y muy especialmente para el Medio Oriente.

Se trataba de debilitar al máximo los estados árabes nacidos de la lucha contra el colonialismo tras la Segunda Guerra Mundial. A ser posible y en la estela de los acuerdos Sykes-Pikot con los que franceses y británicos se repartieron en 1916 Oriente Medio, fragmentarlos, cantonalizarlos y jibarizarlos. De paso, despojarlos de los restos del marco ideológico que les dio vida: un nacionalismo estatal –que no identitario, racial o religioso- en sus variantes de máximos o mínimos: panárabe, pansirio, egipcio, etc.

De Túnez a Yemen, puro “caos creativo”

Diez años después ni siquiera se salva el periférico Túnez, al que la propaganda pone de ejemplo de los frutos algún día por llegar de una “primavera” que desde el orientalismo/africanismo con el que los occidentales se aproximan a lo árabe se ha equiparado con la Revolución Francesa. Desconocen así que los procesos revolucionarios ya se dieron: son los que propiciaron las independencias y los imperfectos estados nacionales republicanos árabes que ahora se han querido destruir para hacer avanzar las agendas de control político y económico de esos ideólogos del “caos creativo” apoyados por activistas cibernéticos, aunque no lo sepan, tan supremacistas como los primeros. En definitiva y desde una perspectiva histórica, auténticos procesos contrarrevolucionarios, aunque se jaleasen como lo contrario.

Túnez ha tenido nueve gobiernos en diez años. No menos de siete mil tunecinos se unieron a la yihad en Siria, Iraq, Libia y Mali. El 53% de los jóvenes tunecinos quieren emigrar, el doble que antes de la “primavera”. Desde 2011 cuarenta mil jóvenes tunecinos han emigrado ilegalmente a Europa. Treinta mil lo hacen legalmente cada año. Es decir, el país ha perdido el 5% de una población que ve como la corrupción y el islamismo radical se extienden sin freno.

Desde que en 2011 la OTAN intervino militarmente, la vecina Libia lleva sumida en el caos. Combates sin fin y hasta tres “gobiernos” reclamando para sí un Estado en el que se enseñorean las mafias de tráfico de personas, el yihadismo proyectado al Sahel y los depredadores de su petróleo, desde Turquía a los países europeos.

Por su parte, Yemen ha visto renacer y multiplicarse la división que le caracterizó en las décadas finales de la Guerra Fría y que tanto le costó superar, facilitando así el control de regiones enteras por parte de Al Qaeda y la intervención militar directa de una Arabia Saudí que tiene carta blanca de Washington y Bruselas. Un cóctel que ha sumido al país en la peor crisis humanitaria de esta década en la región árabe, silenciada por medios de comunicación hoy más cerca de la propaganda que de la información.

Los “Pactos de Abraham” o todos palestinos/saharauis

Se han debilitado los estados pero también la Liga Árabe, hoy en manos de las monarquías absolutas del Golfo Pérsico, justamente aquellas que fueron recreadas por los intereses occidentales sin mediar proceso independentista y revolucionario alguno. Son esos regímenes los que han llevado a la inanidad a la Liga Árabe. También los que han auspiciado los “Pactos de Abraham”, la gran jugada maestra de una administración Trump menospreciada al confundirse la forma con el fondo. Mientras en Europa se entretenían con los tuits del presidente sobre una realidad estadounidense no del todo comprendida, su yerno Jared Kushner lograba de una tacada que cuatro estados árabes establecieran relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, consiguiendo así EE UU lo que siempre ha ambicionado para la región –mucho más que un petróleo hoy menos relevante-: la normalización de la entidad creada a partir de la decimonónica ideología sionista y el sentimiento de culpa europeo tras el holocausto provocado por los nazis y alentado por colaboracionistas como los de Vichy, reconvertidos por la propaganda en héroes de la “resistencia”.

Como ya dejó claro la administración Biden, esos pactos han venido para quedarse. En otras palabras, lo que hizo Trump es política de Estado en Washington. El demócrata Biden y su vicepresidenta Kamala Harris representan un gobierno Obama 2.0. La “primavera” empezó a florecer en el mandato de aquel al que persuasivamente se presenta como primer presidente estadounidense negro, afroamericano e hijo de inmigrante de primera generación sin ser ninguna de las tres cosas. Ese que tuvo la osadía de pronunciar su “discurso a los musulmanes del mundo” ¡desde El Cairo!, después de Damasco, Alepo, Homs, Beirut y Jerusalén la más multiconfesional de las ciudades árabes. Basta ver en qué parte de la ciudad se elevan los campanarios de las iglesias coptas. Un Cairo al que Obama parece haber confundido con Islamabad o la Yakarta en la que residió fugazmente, lugares más propicios para su discurso si lo que de verdad buscaba no era alentar a una Hermandad Musulmana internacionalizada que con la “primavera” en marcha creció como la espuma en Egipto y otras latitudes.

De los “Pactos de Abraham”, el más significativo es el alcanzado con Marruecos. Rabat aceptó establecer relaciones diplomáticas con Israel si EE UU daba carpetazo definitivo a la pretensión saharaui de contar con un estado propio, tal como se había comprometido la antigua potencia colonial española con el pueblo del Sahara Occidental. El respaldo de EE UU a Marruecos no solo deja en mal lugar a España y su gobierno frente a los saharauis; ratifica, como ya hizo en la crisis de Perejil en 2002, que en el Estrecho su socio preferente es Marruecos y no España, por razones de seguridad pero también porque la primera embajada que EE UU tuvo en el mundo fue en Marruecos, primero en reconocer al nuevo estado después del 4 de julio de 1776.

Se extendía así al Sahara el modelo ya en marcha para el caso palestino. Nada de estados, aunque el derecho internacional y la ONU así lo contemplen. Autonomías, cantones o bantustanes al estilo de la Unión Sudafricana. Un proyecto que la “primavera árabe” ha acelerado. Por eso términos como el de apartheid encajan mejor con la realidad palestina o saharaui que el de estado. Con ellos tendrá que lidiar la nueva dirigencia palestina que salga de las largamente aplazadas elecciones legislativas de mayo y las presidenciales de julio.

Esa nueva dirigencia deberá moverse en un mundo árabe con estados débiles y en el que el concepto mismo de estado construido a partir de un nacionalismo aconfesional, anticolonialista y con aspiraciones de progreso socioeconómico empieza a ser sustituido por un nuevo paradigma islamizado y tan sumiso a los dictados del capital como a los de quienes ejercen la hegemonía en la región. Como resultado de la “primavera árabe”, ya no solo EE UU. También Rusia, Turquía o Irán. Potencias que actúan de acuerdo a unas agendas que trascienden las relaciones bilaterales y que salvo Irán tienen buenas relaciones con un estado de Israel cada vez menos aislado gracias a la normalización diplomática pero también por la consolidación de un apartheid en las fronteras de la Palestina histórica para la que ya parece claro no valen los viejos paradigmas.

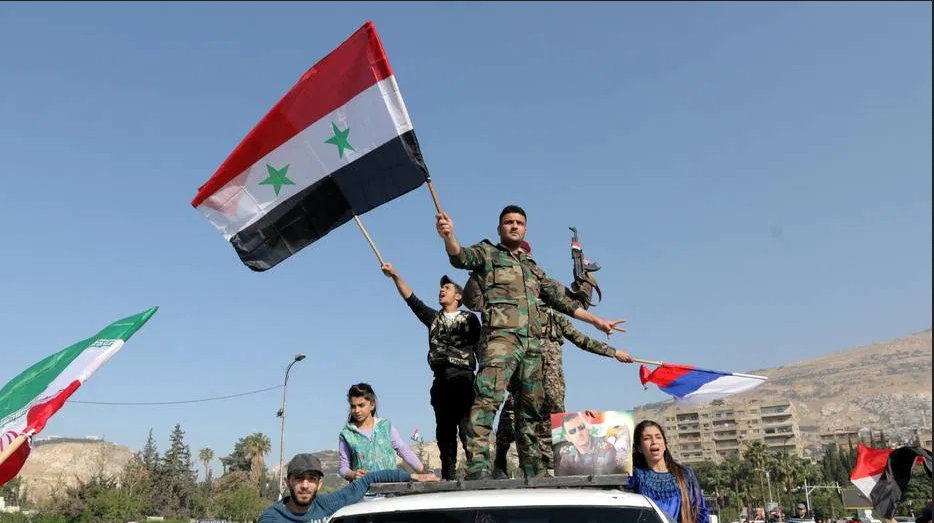

Siria, última trinchera maltrecha de un mundo árabe en extinción

En ese panorama queda solo Siria, cuna del nacionalismo árabe aconfesional por una capacidad de construcción ideológica alimentada por la historia, su carácter social multiconfesional y la geografía. Por su posición, estado clave para cualquier solución justa a un drama palestino por el que una Siria inmune a la normalización ha pagado un altísimo precio en vidas y territorios, ahí está el Golán sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días, penúltimo intento árabe por corregir la Nakba de 1948 y sus consecuencias humanas, políticas y territoriales. Desde 2011, sin embargo, Siria centra todos sus esfuerzos en salvar su propio Estado, amenazado por potencias regionales y globales que han financiado a grupos armados, muchos de ellos yihadistas. Grupos funcionales a su estrategia de destrucción del Estado sirio, último valedor real de las aspiraciones de su población multiétnica y multiconfesional y de las causas árabe y palestina.

La mal llamada “primavera árabe” y sus consecuencias no fueron bien calibradas por parte de la dirigencia palestina. Jaled Meshal, el líder de Hamas, acogido en Damasco desde el intento de asesinato que sufrió en Amman, se asoció con un Qatar enemigo de Siria, cerrando su oficina en la capital siria. Inicialmente, el presidente Mahmud Abbas se alineó con sus declaraciones con aquellos que buscaban derrocar al gobierno en Damasco, sin darse cuenta de que eso suponía aislar y debilitar al Estado sirio y con él a su población y sus muy diversas aspiraciones. Nada bueno trajo eso para los palestinos, por ejemplo del campo de refugiados de Yarmuk en Damasco o de Nairbab en Alepo, que junto a sus anfitriones sirios tuvieron que combatir al autodenominado Estado Islámico y la marca de Al Qaeda en Siria Jabat al Nusra, entre otros muchos grupos armados apoyados por potencias occidentales y del Golfo.

Con la fase álgida del conflicto armado ya superada, una Siria excluida de una Liga Árabe que fundó está abocada a hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales de EE UU y la Unión Europea. Sanciones que han llevado al 80% de los sirios a vivir bajo el umbral de la pobreza y con sueldos medios de 20 euros mensuales. Medidas de coerción que fomentan la corrupción, el clientelismo y el sálvese quien pueda. Todo ello en el marco de una pandemia de Covid-19 que enfrenta con el 40% de sus infraestructuras sanitarias destruidas, sin poder comprar insumos médicos por el bloqueo y sufriendo las consecuencias del colapso financiero de la economía del Líbano, que desde octubre de 2019 experimenta el “caos creativo”, esta vez en su versión económica y con la que se quiere rematar la ominosa “primavera árabe”. Un periodo en el que se ha pretendido dejar a los árabes las únicas opciones de ser palestinos/saharauis sin estados y consumidos en la lucha por los mismos o súbditos de monarquías tan entusiastas del islamismo salafí-wahabita y la misoginia como del capitalismo salvaje sustentado en la mano de obra barata y los parques temáticos para occidentales satisfechos, esos que miran para otro lado cuando de los derechos humanos y las mujeres de esos reinos se trata. Con todos sus muchos debes, la última línea de contención se llama Siria, donde España mantiene cerrada su embajada y hasta el Instituto Cervantes, dando así la espalda a un proceso político en el que con patriotismo de estado participan opositores internos a los que se ningunea fuera por no aceptar ser tutelados. Mientras, España apoya en Bruselas las medidas coercitivas con las que se pretende doblegar la resistencia de la Siria multiétnica, multiconfesional y precursora de una independencia árabe hoy más amenazada que nunca.

(Publicado en Mundo Obrero, el 24 de marzo de 2021)